시흥 미얀마 법당에서 피어난 마음의 "공동체행기"

작성자: 윤작가

/

날짜: 2025-10-10

/

조회수: 892

윤작가

윤작가

장수·행복·건강·평안이 깃든 곳

시흥 미얀마 법당에서 피어난 마음의 공동체

-. 작가 노트

시흥의 한 건물 5층, 엘리베이터 문이 열리자 미얀마어로 벽에 붙은 문장 하나가 내 발을 멈추게 했다. "장수·행복·건강·평안이 깃든 곳." 내전과 군부, 불안정한 체류 속에서도 서로를 의지하며 만들어낸 이들의 공동체는 종교를 넘어선 연대를 보여주고 있었다.

이방인들이 스스로 세운 이 법당에서, 나는 '공동체'의 새로운 얼굴을 보았다. 국경을 넘어선 마음의 안식처, 그곳에서 들려온 이야기를 기록한다.

1. 다섯 층 위, 새로운 고향이 피어나다.

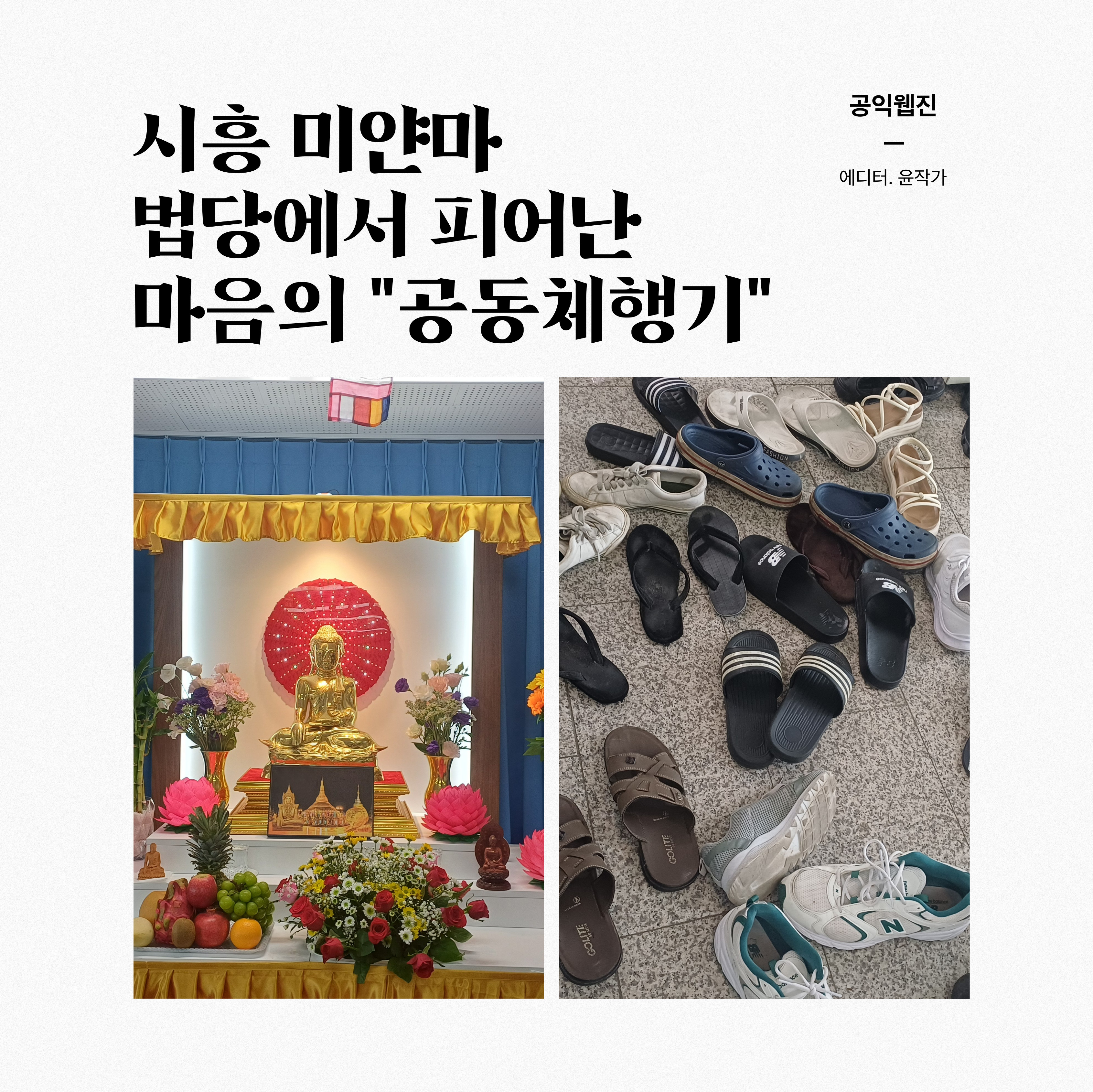

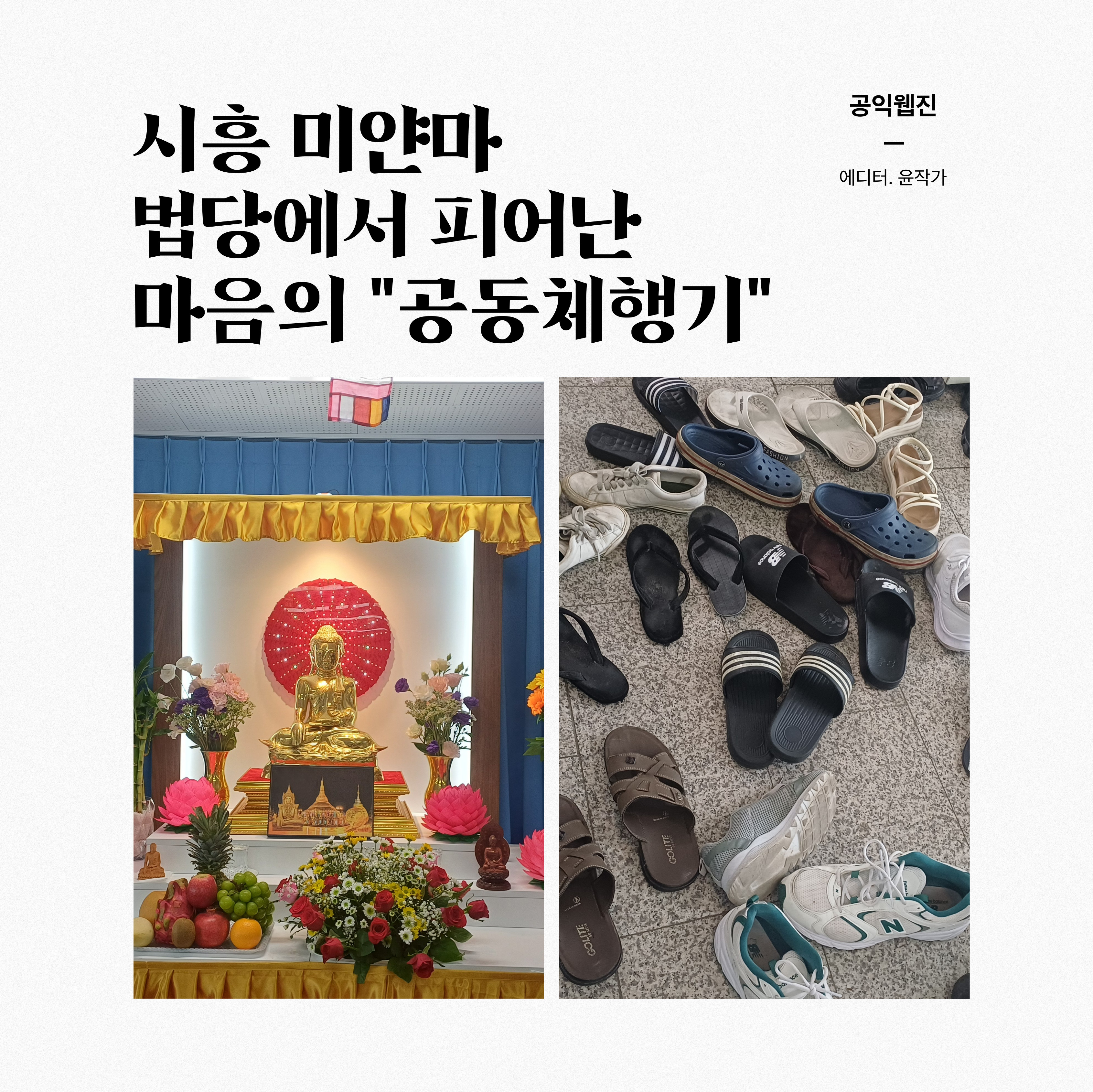

시흥시 정왕대로 233번길 32. 국민체육센터 맞은편 다섯 층짜리 건물. 겉으로 보면 평범한 상가 건물이지만, 엘리베이터를 타고 5층에 오르는 순간 공기가 달라진다. 복도엔 시큼한 땀 냄새와 나지막한 웃음소리가 감돈다. 법당 입구엔 신발들이 빽빽하게 놓여 있었다. 작은 슬리퍼, 해진 운동화, 먼지 묻은 작업화. 그 신발마다 한 사람의 하루가, 삶의 무게가 묻어 있었다.

시흥시 정왕동에 위치한 미얀마 법당 / 사진 출처: 에디터 직접 촬영

안으로 들어서니 황금빛 부처님이 중심에 앉아 계셨다. 그 앞에는 네 분의 스님이, 그 주위로 미얀마 사람들이 빙 둘러앉아 있었다. 오늘은 시흥 미얀마 법당의 낙성식. 이곳은 단순한 법당이 아니었다. 타지에서 살아가는 이들의 마음이 모여 세운 하나의 집이었다.

시흥시 정왕동에 위치한 미얀마 법당 내부(왼), 네 분의 스님(오). / 사진 출처: 에디터 직접 촬영

미얀마는 인구의 85% 이상이 불교를 믿는 나라다. 절은 그들에게 단순한 신앙의 장소가 아니라 삶의 중심이자 공동체의 심장이다. 시흥과 안산에는 약 500명 이상의 미얀마 노동자와 이주민이 산다. 그들이 조금씩 모은 돈으로, 그들의 손길로, 그들의 기도로 세워진 이 법당은 이방의 땅 위에서 피어난 또 하나의 연꽃이었다.

2. 300개의 마음이 모여 세운 집

"작년 여름에 기획한 일이 오늘 이루어졌습니다. 많은 사람들의 도움이 있었어요."

인눼소 선생님이 보여준 기부 명단에는 300명의 이름이 빼곡했다. 한국 각지에서 일하는 미얀마 사람들이 조금씩 모은 돈, 3,300만 원. 그 돈은 단순한 숫자가 아니었다. 300명의 손, 300명의 월급, 300명의 간절한 마음이었다.

공장에서 일하는 노동자들은 한 달에 몇만 원씩, 농촌에서 일하는 이들은 팁을 조금씩 모았다. 어떤 이는 고향에 보낼 돈을 아꼈고, 어떤 이는 명절 보너스를 통째로 내놓았다. 그렇게 모인 마음들이 벽돌이 되고, 창문이 되고, 부처님을 모시는 법당이 되었다.

미얀마 법당 건립을 위한 미얀마 신도 300명의 기부자 명단 게시판 / 사진 출처: 에디터 직접 촬영

예불이 시작되었다. 낯선 리듬의 염불이 공기를 흔들며 법당 안을 채웠다. 나는 언어를 알지 못했지만, 소리 자체가 기도였다. 그때 스님이 설법 중 나를 향해 바라보며 천천히, 한국어로 말했다.

"첫째, 세상 마지막 날에 우리가 가져갈 것은 무엇입니까?"

"둘째, 선하게 살아야 선한 것이 옵니다."

"셋째, 날마다 선행을 쌓으며 기도해야 합니다."

낯선 나라의 스님이 내 모국어로 건넨 세 문장. 그 짧은 순간, 마음 한켠이 뜨겁게 흔들렸다. 이곳이 단지 미얀마 사람들만의 법당이 아니라, 서로의 언어로 마음을 건네는 자리임을 알았다.

예불이 끝날 즈음, 항아리에서 사탕이 흩뿌려졌다. 아이들이 웃고, 어른들이 손을 내밀었다. 사탕이 바닥에 떨어지는 소리가 마치 축복 같았다. 그 단순한 장면에 나는 문득 울컥했다.

예불이 진행되고 있다.(왼), 항아리에서 사탕을 뿌리는 모습(오) / 사진 출처: 에디터 직접 촬영

3. 돌아갈 수 없는 고향, 머물 수 없는 타향

예불이 끝난 뒤, 나는 두 사람을 만났다. 탄진과 줄라이. 탄진은 서른한 살의 미얀마 노동자다. 한국 생활 6년째, 지난해 고향으로 돌아가 결혼식을 올렸다. 하지만 예식이 끝나자마자 다시 한국으로 돌아와야 했다.

"여유 있게 사진 한 장 찍을 시간도 없었어요. 예식장 문밖 거리에 군인들이 있었으니까요."

내전 중인 미얀마에서는 젊은 남자가 거리로 나서다 군대에 끌려갈 수도 있다. 그의 말에는 두려움보다도, 살아남기 위해 떠나야 했던 아픔과 무게가 실려 있었다. 무술을 좋아하는 그는 일하는 틈틈이 태권도를 배우고 있다.

"언젠가 미얀마로 돌아가 태권도 학원을 차리고 싶어요."

그의 눈빛엔 꿈이 있었다. 하지만 그 꿈이 언제 이루어질지는 아무도 알 수 없었다.

줄라이는 한국어 통역사 출신의 결혼 이주민이다. 미얀마에서 통역을 하다 만난 남편과 함께 시흥에서 살며 아이를 키운다.

"아이가 내년이면 초등학교 들어가요. 아이를 보면…, 부모님이 그리워요. 제가 외동딸이라서요."

그녀의 미소는 조용했지만, 그 안에는 긴 그리움의 강이 흘렀다.

줄라이(왼)와 탄진(오) / 사진 출처: 에디터 직접 촬영

4. 2.7%의 벽 - 난민으로 인정받지 못하는 사람들

내전이 길어지며 미얀마를 떠난 사람들은 세계 곳곳으로 흩어졌다. 한국에도 수천 명의 미얀마 난민이 있다. 하지만 그들이 난민으로 인정받는 일은 하늘의 별 따기다.

1994년부터 2024년까지 한국의 난민 신청은 12만 2천 건. 그러나 난민으로 인정된 비율은 2.7%. 백 명 중 두세 명에 불과하다. 심사 기간은 평균 4년. 그 긴 시간 동안, 많은 이들이 불안정한 신분으로 공장과 농촌, 건설 현장에서 하루를 버틴다.

"내전 초기에 반대 시위를 했던 사람들은 블랙리스트에 올라가 미얀마에 갈 수 없어요. 그래서 한국에 미얀마 난민들이 많아요. 하지만 난민 신청이 어려워서 힘들어하는 분들이 많죠. 약속된 기간은 끝나가고, 그렇다고 고국으로 돌아가기에는 위험하고…, 진퇴양난이에요."

줄라이의 말이 가슴에 박혔다. 돌아갈 수도 없고, 머물 수도 없는 사람들. 그들에게 시흥의 이 법당은 숨 쉴 수 있는 유일한 공간이다.

법당의 스님이 말했다.

"여기는 기도하는 곳이자, 회복하는 곳입니다. 숙소가 없는 분들에게는 잠자리도 되어주지요. 미얀마 사람들에게는 절은 마음의 고향이에요."

그 말은 단순한 종교적 언어가 아니었다. 이곳은 서로의 상처를 감싸주는 마음의 집이었다. 그 말속에는 신앙보다 더 깊은 인간의 사랑이 있었다.

스님과 미얀마 사람들 / 사진 출처: 에디터 직접 촬영

5. 지역을 넘어, 마음의 공동체로

밖으로 나서며 다시 엘리베이터 안 5층 버튼 옆 문장을 바라보았다.

"장수, 행복, 건강, 평안이 깃든 곳."

그것은 단지 스티커가 아니었다. 이 땅의 이주민들이 자신들의 삶으로 새겨 넣은 존재의 문장이었다.

법당 건물 엘리베이터 5층 버튼 스티커(왼), 예불을 마친 뒤 함께 식사하는 미얀마 사람들의 모습(오). / 사진 출처: 에디터 직접 촬영

한국에서 '공동체'는 여전히 지역 단위로 정의된다. 같은 동네, 같은 학교, 같은 아파트 단지. 하지만 이 작은 법당은 그 경계를 넘는다. 언어도, 국적도, 종교도 다르지만, 이곳에서는 서로의 안녕을 빌고, 함께 기도하며, 함께 살아간다.

진정한 공동체는 이제 더 이상 같은 동네, 같은 국적의 사람들만의 것이 아니다. 그것은 타인의 고통에 귀 기울이는 마음, 이방인을 환대하는 감수성, 그리고 국경을 넘어선 연대의 온기로 이루어진다.

법당 문 앞에 놓인 여러 켤레의 신발을 다시 보았다. 작은 슬리퍼, 해진 운동화, 먼지 묻은 작업화. 그 신발들이 이제는 단순한 신발이 아니라, 한 사람 한 사람의 이야기로 보였다.

하늘은 비 온 뒤의 햇살로 정왕동 거리를 환하게 물들이고 있었다. 그 빛 속에서 나는 문득, 새로운 공동체의 얼굴을 보았다. 탄진의 바람이 시흥의 하늘 아래 오래 머물기를, 줄라이의 그리움이 언젠가 고향의 하늘에 닿기를 빌었다.

"모두가 평안하기를. 모두가 행복하기를."

그 소리는 멀리서 흘러온 염불 같기도, 가만히 내 마음속에서 울리는 기도 같기도 했다.

2025년 10월, 시흥 정왕동의 한 법당에서 윤작가 에디터(가장 왼쪽) / 사진 출처: 에디터

첨부파일